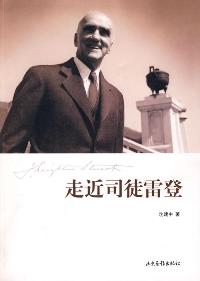

走近司徒雷登-第6章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

。9

1937年7月29日,北平沦陷,燕京大学悬挂美国国旗得以继续办学。司徒雷登为学校的生存,与日本占领军保持着接触,是年,12月14日,在日本人的推动下,所谓“*临时政府”在北平成立。王克敏成了排名第一的“临时政府”常务委员,又兼其下的行政委员会委员长。

王克敏(1873—1945),浙江杭县(今杭州)人。早年乡试中举后,任留日学生监督。回国后在直隶总督杨士骧、陈夔龙处任幕僚及交涉使。民国后转入银行界,并由此跨入政界,三任北洋政府财政总长。1935年华北事变后,任国民政府代理北平政务委员会委员长。

王克敏和司徒雷登是老朋友,而且他的儿子王遵侗也是燕大的学生。傅泾波据此认为王克敏出任临时政府行政委员长可能是出于司徒雷登的举荐。10

如果上说成立,那么傅泾波在1938年10月21日至1940年的两年多时间里担任王克敏的行政委员会参事(共四人,傅排名第三,另三人为邵东湖、何庭流、沈郁)似乎就可以理解了。11txt电子书分享平台

傅泾波:与司徒雷登形影相随的人(5)

据傅泾波晚年告诉林孟熹,1937年初,宋子文来北平,约见司徒雷登与傅泾波,在谈到日益严峻的北平时局时,宋提出,如果北平沦陷,“不如先把王克敏推出来,让他对付日本人一阵”。后来,宋、司徒、傅三人约王克敏见面,“事情就这样拍板了”。 傅泾波说:“王(克敏)其实是中国方面的人。”12这里傅所谓的“中国”实应是“重庆国民政府”。

2007年12月1日,笔者与傅泾波的次女傅铎若等同席,席次,傅铎若也提到王克敏是为国民党做事的,并非是汉奸。傅铎若这番记忆显然来自乃父。

现在再来看傅泾波本人,他出任“行政委员会参事”,一般而言,是出于王克敏的邀请,当然,司徒雷登也是同意的。因为司徒雷登需要一个他和王克敏之间的联络人,而傅泾波是最合适的人选。

1940年4月16日,傅泾波抵达香港,向居港的宋子文转交了王克敏致宋一函,王希望宋“爱我如兄,宜有以教之”,并说:“此间近状,傅君(指傅泾波)当能面述不赘。”13

傅泾波向宋子文谈了些什么呢?据宋子文致蒋介石函称:傅泾波说,王克敏主张重庆方面应“觅取途径,推翻汪伪,重新与日订立比较平等条约”,对此王克敏甚至愿意亲来重庆相商。14由于相关档案的缺乏,傅泾波所转述王克敏的话,究竟有多少是王的原话,有多少是傅泾波的话,目前尚不好分析。

而此前,汪精卫的“国民政府”已在南京组建,北方的“临时政府”,已归并汪政府,成为其下属的“华北政务委员会”,而王汪不和,故王任华北政委会委员长甫及二月,即辞职他去。所以,也就有了王请傅泾波带函给宋子文,希望宋助其联络重庆的密函。

同期,司徒雷登也抵达重庆,会见了蒋介石、孔祥熙、宋子文、何应钦等国民政府的军政要员,也会见了驻重庆的*代表团成员,但对他调停中日冲突的愿望,重庆方面表示冷淡,期间,又发生国民党汪精卫集团在南京组织伪国民政府之事件,蒋介石表态,坚决抗战到底,绝不动摇。

对宋子文的函,蒋介石4月21日即有回函,坚拒了王的“架桥”之意,并不准傅泾波由香港到重庆。蒋并告宋,他的意思已当面告诉了访渝的司徒雷登。15

蒋介石说:

闻王克敏、周佛海派人来求和。彼辈妄想由汉奸为桥梁而谈和议,并以较低条件为诱饵。彼辈心理,以为先立伪组织,再求中央谅解,以图合流,所以造成汉奸罪恶,而敌阀受其愚弄至此,尚不觉悟,匪夷所思,又来诱和,亦太不自量矣!敌在此时,如有理智与常识,果为爱国,应真正无条件撤兵,以挽救其颓势,然而敌必冒险狂妄,非激起其国内变乱与崩溃,中倭必无和平之望也。16书 包 网 txt小说上传分享

傅泾波:与司徒雷登形影相随的人(6)

司徒雷登也好,傅泾波也好,他们调停中日战争的愿望可能是好的,非暴力,东亚新秩序等观念是他们的出发点。但良好的愿望代替不了严峻的现实,这就是他们心目中的“和平”不可能到来的原因。

至于王克敏的其人其行,虽然他有联络重庆的愿望,但并没有实际的行动。而且王在1943年夏天,又重新出任了伪政府头面人物(华北政务委员会委员长),应属投机不成,死心塌地降日的表现。及抗战胜利前夕,王氏复又重蹈故技,通过其女婿周泽岐与弟周宗岐致电宋子文,表达了拟赴重庆接洽的意愿,如此反反复复,其人格人品,可见一斑。蒋介石在这一点上,察人是准确的,1945年12月,他令戴笠在北平设计,以蒋之名义邀请王克敏等“共商华北大计”,会中,以汉奸罪当场逮捕。

司徒雷登在担任驻华大使以后,傅泾波以司徒“私人顾问”名义陪伴司徒,朝夕相处。在与*的联络方面,傅泾波的作用不能忽视。

1948年12月8日,傅泾波给周恩来、邓颖超、董必武写了信,转达了司徒雷登的两点希望:(1)伪府因迷信武力,失却民心,致此田地,希*以收揽民心为先决条件;(2)美所希望中国者,为主权独立,政治、经济、文化能达自由。17

1949年4月南京易手后,司徒雷登留在南京。5、6、7月间,司徒和傅泾波与时任南京市军管会外侨事务处处长的黄华多次接触联络。其中傅泾波与黄华的接触及*中央和南京市委的反映有:

6月8日,傅泾波告诉黄华,司徒雷登有意在返回美国前赴北平一行,并拟会见周恩来,目的是就美国与*的关系了解*高层的意见;

6月9日,*南京市委将傅泾波所谈情况电告*中央并请示;

6月14日,周恩来以中央名义电告南京市委,如果司徒雷登及傅泾波再提赴平要求,可同意其“在返美前至燕京大学一行”。而是否与周恩来会面,则“待其到北平后再定”。18

6月16日,燕京大学校长陆志韦致函司徒雷登,称:“昨天(15日)上午我见到周先生,很感谢你关于往事的回忆,毛泽东已宣称你有兴趣来燕京访问,我推测政府将会同意你的。”19据说,陆信是交由*中央看过的,当然也是得到*领导人赞同的。20

6月18日,傅泾波再见黄华,说司徒雷登得到美国国务院指令,赞成其与*联络,并希望司徒返美两个月后再以私人身份回北平。将来美国承认中国新政权时,重新任命其为驻华大使。傅还说,他个人希望赴美后仍与*方面保持联络。傅泾波的这番谈话,当天即由南京市委电告了*中央,南京市委并请示傅泾波这次谈话没有再提司徒雷登返回美国前去北平之事,今后可否予以暗示,使其主动提出访北平计划。21 。。

傅泾波:与司徒雷登形影相随的人(7)

6月21日,周恩来为中央起草了致南京市委并华东局的电报。称:“(司徒雷登)如请求来平,可能得到*许可。他如不再提,我们暂时不必表示,以观其变。”毛泽东在其后加了一句:“待他(指司徒)返美前约十天左右,可表示如他欲去平,可获允许并可望与当局晤谈。”22

6月27日,傅泾波携陆志韦致司徒雷登的英文函访黄华,称司徒雷登对陆志韦函所提之事感到十分惊异,不知用意所在。又称:若司徒雷登恐不能去北平,而有意清傅泾波及黄华二人去北平。黄华表示,*方面得知司徒欲北访燕京,是由于月初其曾有过表示,如司徒仍有意北上,可去电请示,傅泾波又提出要*邀请司徒北上,并允其乘美国飞机去北平。23

6月28日,黄华访司徒雷登与傅泾波,告知*中央同意司徒雷登燕京一行,而他所希望的与当局晤面事亦有可能。但司徒雷登说,由于美国国会即将休会及国会内部派系复杂,此时去北平恐易引起评论,增加不便,所以他拟将北行事报告国务卿艾奇逊,由艾氏决定他是否去北平。24当日,南京市委即电报告知*中央并华东局。

这样,就出现了司徒究竟是主动提出访问北平还是*中央主动表示请司徒北行的问题,在*与美国严重对峙的1949年6月,这是一个大是大非的原则问题。

6月30日,周恩来代表中央复电南京市委,称:“陆志韦给司徒信稿,曾由我同志交来一份,内容第一句只说见过周(恩来),未提周告陆任何事。实际上6月14、15日两日及其以前数日周均未遇见陆,更从未与陆谈司徒问题,如傅(泾波)所携陆信为亲笔签字信,则陆为两面手法,故以假信告我。如傅所携陆信为抄件,则可能为傅故加数语,以抬高司徒身份。望告黄华再回忆陆信内容究如何,此间当将陆信译件另电告,以便对照后证明阴谋挑拨者究为陆抑或为司徒及傅。”同时周恩来指出,司徒欲来北平及与当局会晤事,决非*邀请,司徒与傅如来北平只能“挂一卧车派人保护”,“我们对美帝亦决无改变政策的幻想”。25同日,周恩来并致信其处工作人员伊明,请“将外交档案中陆志韦给司徒雷登信(英文信及译稿)查出给我”。26

7月13日,*南京市委电告*中央并华东局,其中对傅泾波离境表示“尚需考虑”,认为傅去美,“可能给美国利用”。27

7月15日,周恩来代表中央复电南京市委,指示傅泾波赴美原已批准,仍可准予离境。指示黄华在傅离境前有机会遇见他,“亦可预告以(后)勿做任何招摇撞骗的事,免致将来难于见面”。28

7月21日,傅泾波又一次会见黄华,提出美国国务院希望司徒雷登去北平的消息,并援引5月31日周恩来会见澳大利亚记者基昂(一名基翁)的谈话,说*需要美国的经济援助。次日,南京市军管会外侨处电告*中央并华东局。29 。。

傅泾波:与司徒雷登形影相随的人(8)

7月24日,由周恩来代表中央复电南京市委,称“如果司徒雷登及傅泾波仍请求来燕京。我可照原议准其乘火车并派人送其来平,如其不提,我们亦置之不理。傅(泾波)所传基昂报告,完全是挑拨试探之词,因周(恩来)从未与北大任何教授单独谈话,亦从未谈到在经济须与美国彻底合作……”30

一边是一厢情愿的理想主义,一边是政治家的艺术,在当时那种美苏对峙、国际冷战的大环境中,傅泾波最后似乎处在一种两头不讨好的尴尬境地。

8月2日,傅泾波随司徒雷登去了美国,两个月后,他获得了在美国的永久居留权(即绿卡)。1960年,他才决定加入美国国籍。

在美国,司徒雷登与傅泾波一家住在一起,直至去世。“在这将近13年的岁月里,傅泾波一直以一个秘书兼护士的角色全心全意照料司徒。”31对此,傅泾波说:

从1950年3月起,司徒博士一直和我们住到1962年9月,共十二载有余。在此期间,他的康复进度非常迟缓,护理工作十分艰巨,昼夜二十四小时都须人耐心而细致地照料。我们一家对他的关注令他感到满意,因他知道,为了加速康复,我们已竭尽人所能及的努力。32

岁月悠悠,时间到了1972年,在上年基辛格访华的背景下,中美关系开启了正常化的序幕。这一年,傅泾波三女傅海澜随龙云四子、美籍华人龙绳文任团长的华裔人士参访团访华,傅泾波托傅海澜带了一封信给周恩来,“在这封信中,傅泾波表达了他对中美之间终于开始重新对话的祝贺和欣喜,并表达了想回国看看的愿望。”

周恩来会见了这个团,也接收了信,其后向傅泾波发出了秘密访华的邀请。这样,在去国二十四年后,1973年傅泾波偕夫人回到中国,并且,在北京一住十个月。其间,在有关方面安排下,在司徒雷登故居“临湖轩”与昔日燕大的老友们见了面。

1973年中国尚处“*”中,在这种背景下,傅泾波夫妇竟能在北京一住10个月,且“周(恩来)特为傅(泾波)缝制冬装三套”。33这段时间内,傅究竟做了些什么,是否与周本人晤面,在相关的档案解密以前,我们不好妄加推测,34但至少有一点可以肯定,周对傅是重视的,认为他是一个可以推动中美及海峡两岸关系发展的有用之人。

林孟熹说:“自此泾波不断与台湾方面接触,探讨祖国统一之途径。”35查诸史料,也是在1973年,11月12日为孙中山冥诞107周年,傅泾波的老友陈立夫提出了“以三*义统一中国”的建议,后来,中国台湾方面成立了名谓“三*义统一中国大同盟”团体,何应钦、马树礼先后主持。两岸关系有了互动。

1982年9月,傅泾波在华盛顿寓所接受了台湾《中国时报》驻美特派员傅